月刊エコサポート通信 第3号

発行日:2021年11月26日

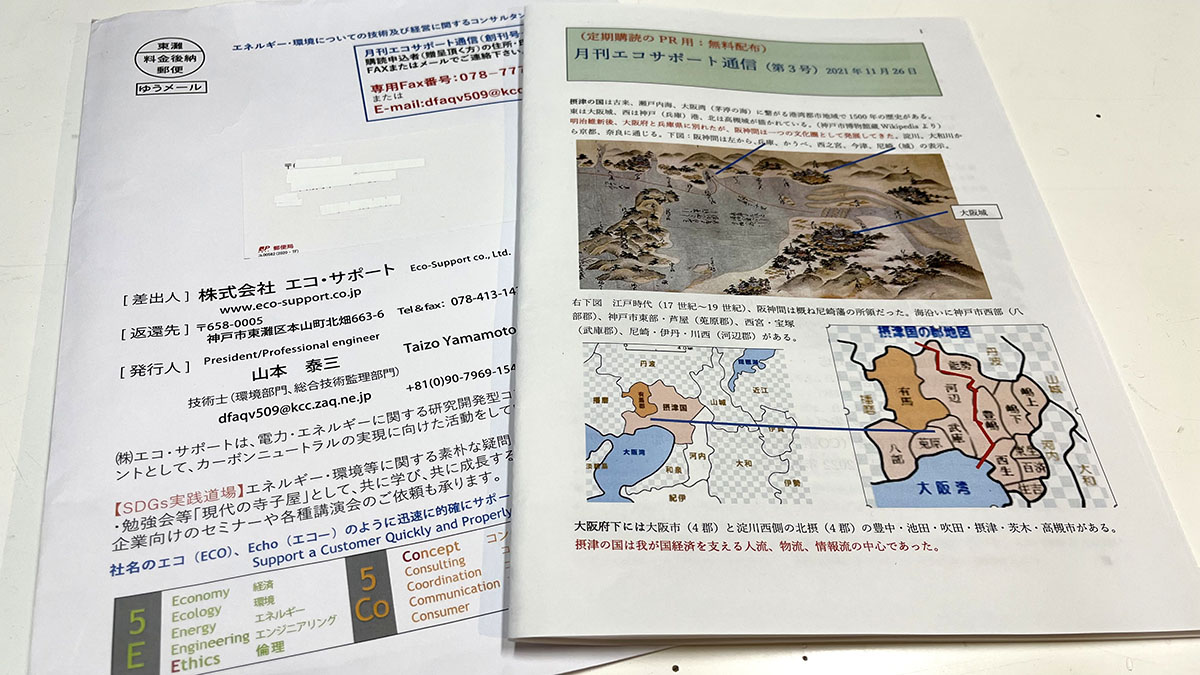

摂津の国は古来、瀬戸内海、大阪湾(茅渟の海)に繋がる港湾都市地域で1500年の歴史がある。東は大阪城、西は神戸(兵庫)港、北は高槻城が描かれている。(神戸市博物館蔵Wikipediaより)

明治維新後、大阪府と兵庫県に別れたが、阪神間は一つの文化圏として発展してきた。淀川、大和川から京都、奈良に通じる。

図1:阪神間は左から、兵庫、かうべ、西之宮、今津、尼崎(城)の表示。

図1:阪神間は左から、兵庫、かうべ、西之宮、今津、尼崎(城)の表示。

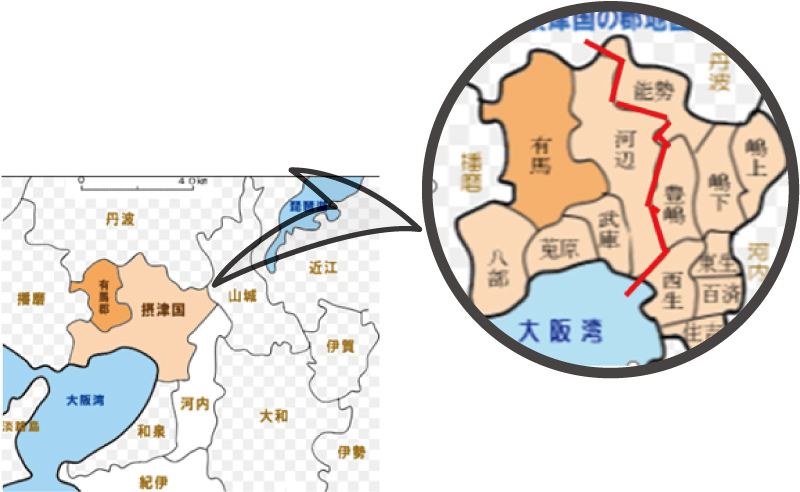

右: 江戸時代(17世紀~19世紀)、阪神間は概ね尼崎藩の所領だった。海沿いに神戸市西部(八部郡)、神戸市東部・芦屋(莵原郡)、西宮・宝塚(武庫郡)、尼崎・伊丹・川西(河辺郡)がある。

右: 江戸時代(17世紀~19世紀)、阪神間は概ね尼崎藩の所領だった。海沿いに神戸市西部(八部郡)、神戸市東部・芦屋(莵原郡)、西宮・宝塚(武庫郡)、尼崎・伊丹・川西(河辺郡)がある。

大阪府下には大阪市(4郡)と淀川西側の北摂(4郡)の豊中・池田・吹田・摂津・茨木・高槻市がある。摂津の国は我が国経済を支える人流、物流、情報流の中心であった。

目次

- 表紙 摂津の国(大阪と兵庫)

発行人は莵原郡⇒武庫郡⇒神戸市東灘区で生まれ育った。第3号では、この地域を中心に地球温暖化問題への対応を、事実に基づいて考える。

特集:2050年CO₂排出実質ゼロは実現できる

- 日本国内、関西をモデルにして

- COP26:実現可能な計画づくり、土台は「社会的共通資本」

- 実現が必須の関西・大阪湾岸の三大プロジェクト

➀姫路のLNG基地機能の増強

➁神戸市内の大規模な石炭火力発電所の燃料転換

LNG利用の現実を見据えた長期利用の位置付け

③大阪湾岸(摂津の国)での発電計画の実現へ

連載テーマ

- 新型コロナ問題での迷走と対応

- 「SDGs実践道場」の活動

トピックス

- SDGs2100年のエネルギーの姿づくり(発行人の講演要旨)

- TMCの活動:環境技術部会(CO₂削減分科会など)に参加して

月刊エコサポート通信第4号(2022年新年号)の予告

はじめに

不易流行(根・幹と枝葉)

1986年、大阪ガスはエネルギー・文化研究所をつくり、現在に至っている。エネルギーは、SDGs(持続可能な開発目標)の考え、目標の大元につながる。同様に大阪‣関西で育ったサントリーは、1989年に「不易流行研究所」を作った。サントリーはワイン、ウィスキーを通じて、社会への宣伝力で突出していた。2005年に「サントリー次世代研究所」に名称変更し、3年後に活動を終了した。

「不易」とは変わらないもの、「流行」は世の中の変化に伴い変わるものと独立した概念で解釈してきた。この言葉は松尾芭蕉が作ったことばと最近気づいた。生き物の中で植物の場合、変わらないものは根であり、幹であり時と共に成長し強いものになる。「流行」とは周りの変化に対応して、TV,スマホなど常に変化していく枝や葉に相当する。植物は両方がバランスよく一体となって進化していく。

動物も植物も、周りの環境の変化に気づいて、変化をうけとめ、これに対応〈順応〉することで38億年の歴史の中で進化してきた。生物は全て太陽からのエネルギーを受けて存在しており、人間も生き物の一つである。生き物は(大気圏)にある酸素を取り込んでエネルギーを燃焼させてCO₂とH₂Oを大気圏に放出する。人間の歴史は、まだ20万年の進化の結果である。

筆者の著書 太陽からの送りもの

筆者の著書 太陽からの送りもの

世界の人類の歴史を見ると、常に山と谷がある。日本は、戦後の復興期間を経て、30年で「ジャパンアズナンバーワン」といわれるほどに発展した。1985年頃には「根と幹」は確立した。その間、欧米の基礎技術を導入し改善・改良した。同様に中国は、日本等の技術を取り込み「枝と葉」を使い込むことにより、30年間で米国と覇権を争うほどに発展した。

日本人はまじめに努力しているのに1990年以降「立ち止まった30年」になり家計収入は増えない。「何事も原因があり、結果があり、その理由」がある。社会全体が変化に対応するリスクを恐れて、誰もが当事者意識をもたず、ゆとりのない社会になった。政治家がリーダーとしてビジョンを示して引っ張ってくれるが、実効性が伴わない。岸田新内閣は就任後1ヵ月であり、変わろうとする気配は感じられる。日本維新の会への期待は大きいが、実力のほどは不明である。世界の動き、「変化を捉え」対応・順応する大きなチャンスである。

第3号で「これからどうするか」日本が歩き出せるよう、事実・実績に基づき、人口1000万人に近い巨大な経済圏である摂津の国を中心に、関西地域をモデルにして具体的な展開像を示す。

技術と経営を考える(他力本願で結果を出す)

エコ・サポートは「エネルギー・環境についての、①技術及び②経営に関する、コンサルタント」である。発行人は大阪ガスに1964年に入社し、技術者として営業部で家庭用ガス機器の製造・開発・企画・修理・サービスまで、様々な経験を積んだ。日本は都市ガス利用の技術をEUから学んだ。しかし、都市ガス利用に関わる風呂・給湯の文化、炊事・調理の文化、暖房利用はEUと相当に異なり、独自で取り組み進化した。

家庭用のガス機器は中小企業が取り組み、巨大な電力や石油業界との競合に対抗するため、都市ガス業界は機器メーカー、検査機関などと共に、連携協力してきた。最大の変化は、LNG(液化天然ガス)を輸入し、これで従来の水素が半分入っている石炭や石油を原料とする都市ガスから、お客様先にあるガス機器を改造して、安全に利用出来る技術システムを確立できた。そして、日本の都市ガス事業は自治体の水道事業と同様に都市部で必要なインフラであり200社以上ある。40年間かけて、2010年頃、都市ガスは全て天然ガスに変わった。1980年代中頃、天然ガスの受入れ・供給・利用システムを韓国、中国をはじめ東南アジアに技術移転した。地球温暖化対策のために、天然ガスを抜きにしてはなり立たない。

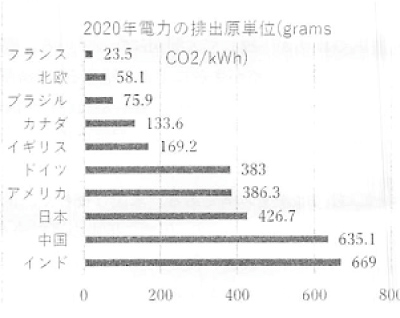

一方、日本では「社会的共通資本」としての天然ガスの導管網の延伸は経営的になり立たない。都市ガス供給可能面積は国土面積の6%に過ぎない。電力会社も三大電力会社が中心で、化石燃料は石炭の輸入に頼らざるを得ない。1970年代後半からの2度のオイルショックで石油価格が

10倍以上に高騰した。石油火力発電の新設が禁止されたので、輸入できる化石燃料は石炭しかなかった。日本の石炭利用比率は、インド、中国に次いで、国内で大量に産出利用出来る米国やドイツよりも多いのも理由がある。特集で石炭火力に替わりうる確立した技術システムについては13㌻で述べる。

技術システムは世の中の役に立って初めて意味がある。研究開発や実証段階の開発は経済的に、また量的確保の面でなり立たない場合が多い。未成熟な段階での技術開発が我が国の場合、突出して多い様に見えるが、単年度予算で運用しており、評価検証すると大量の技術者、研究者、学者が失業する恐れがある。

金融機関は技術開発への投資はリスクが多いので関わらないため「技術の目利き力」が育たない。JICAの様々な募集案件は「技術の評価をしない」論文審査になっている。日本は経済的に豊かであっても「資金のバラマキ」が長く続くはずがない。輸入に頼っている燃料や食用油、資源の価格高騰が経済や家計を直撃する。温暖化対策も我が国の場合、コストアップを引き起こすリスクが相当に高い。経営者は雇用を維持するため、短期的な収益・利益を追いかけやすいことにも留意が必要である。

エコ・サポートは他社では対応できないコンサルタントとしての能力を磨き、根や幹を強固にしてきた。株主や支援して下さる方がたの厚意に甘えてきたが、外部からの資金援助はない。月刊エコサポート通信は内容が評価されれば、他力本願で定期購読者が拡がる。第3号、第4号(2022年新年号)までは特定の方々向けにPR販売促進用・無料配布に切り換える。ご協力をお願いする次第である。

エネルギー・環境問題:日本と世界の変化への対応

2021年の8月から大きな変化が続いた。東京オリンピックが7月23日に開催、新型コロナが国内に蔓延し、無観客での運営になった。直後の横浜市長選では、現職市長や菅総理が後押しした候補が惨敗し、現役の医師が当選した。感染に対する人々の恐怖感がピークであった。この中で現職の閣僚である河野、小泉の2人の大臣が原発に見直しの意思表示をした。菅総理が総裁選への立候補を断念した。自民党の中では原発議論が封印される中、総裁選では4人の候補が立候補し、マスメディアを賑わした。

<以下省略>

この記事は第3号メルマガの抜粋記事となります。全文をお読みになりたい方は、まずはメルマガを登録し、お試し期間(1ヶ月)にお読みください。2か月目からは通常配信となり課金されます。同内容は毎月1回ゆうメールでの送付も可能です。